我々は小学校でやという日常的に使う“普通の数”を知る。前章で学んだ「複素数」は実数と虚数という二種類の数を持ち、次節で学ぶ「ベクトル」は一般に二つ以上の“普通の数”を持つ。さらに多い“普通の数”を持つ「行列」がある。これら“普通の数”“複素数”“ベクトル”“行列”などはすべて数学上の“数”である。すなわち“数”にはたくさんの種類がある。(以降、“数”を構成する“普通の数”の個数を「成分」と言う。)行列と似た名前を持つ数に「行列式」がある。名前は似ているが「行列」と「行列式」はまったく異なる数である。行列は「“普通の数”の集まり」であり、行列式は「一つの“普通の数”」を表す。

小学校では“普通の数”の「四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)」を学ぶが、「複素数」「行列」「行列式」「ベクトル」などの数に対しても「四則演算」が存在し、それらの規則は少しずつ違う[1]。しかし、それらの数の成分が一つの場合には「四則演算」は全て同じになり、すでに知っている“普通の数”の「四則演算」に帰着する。

なぜ数の概念を日常的には使わない複素数やベクトルなどという数にまでひろげて考えるのか不思議に思うに違いない。その答えは自然科学の歴史が教えてくれる。すなわち、数の概念を含め一つのことをより広い観点から異なるやり方で理解すると、しばしば新しい発見があり、それが新しい恵みを我々の世界にもたらすことを長い科学の歴史が教えてくれているからである。もし全ての科学に共通する考え方があるとすれば、この「より広い観点から考えること」であると言えるだろう。普通の数の概念を複素数、ベクトル、行列などに広げて考えるのも「より広い観点から考えること」の一つである。この章ではそのなかの「行列」と「行列式」について学び、続いて「ベクトル」について学ぶ。

【行列】

<6-1> (6.1.1)

は行列の行列である。一般に横の並びが行、縦の並びが

列の行列をの行列、あるいは

行列という。このとき各位置にある数をこの行列の要素(行列要素)という。(6.1.1)式の行列はの行列(または行列)である。

行数と列数が同じ行列を「正方行列」といい、物理では最も多く現れる行列である。以下に行列が有するいくつかの重要な性質を列挙するが、あるものは正方行列でしか成り立たない性質もあるので、それはその都度ことわることにする。

- 【行列の等式】 二つの行列と

について、

① の行数との行数、の列数との列数が一致し、すべての行列要素が等しいときにのみと は等しく、それをと書く。

② もしなら、 との行列要素は全て等しい。

- 【行列の和と差】 の行列との行列はそれらの行数と列数が同じとき、すなわちおよびのときにのみ、それらを加えたり引いたりすることができる。その加減の規則は

<6-2> (6.1.2)

によって与えられる。

- 【行列の定数倍】 行列の定数倍は、行列の各要素が定数倍された行列になる。すなわち

<6-3> (6.1.3)

である。

- 【行列の積1】ある列数を持つ行列に、その列数と同じ行数を持つ行列を右からかけることができる。すなわち、

に

をかけることができる。詳しく書くためにと

の行列要素を

- 一連の未知数を含む方程式から未知数を決定するには、方程式の数は未知数と同じか多くなければならない。

自然界に存在する物理量には、大きさだけを持つ「スカラー」量と、空間的な向きのある「ベクトル」量がある。実際には他の性質を持つ量もあるが当面知る必要はない。「スカラー」量は大きさを与える一つの量しか持たない。たとえば、物体の質量や気体の温度はスカラー量である。これに対し「ベクトル」量は、大きさとともに方向を与えるために複数の量(成分)が必要になる。たとえば「昨夜東京では“風速

それらの詳しい話は「物理学」に任せることにして、ここではベクトルが持つ数学的な性質を学ぶ。そのため、ここで扱うベクトル量は特定の次元も単位も持たない量である。また、簡単のためにベクトルは二つの成分を持つ(二成分ベクトル)とするが、三つ以上の成分を持つベクトルの場合には、次節で学ぶ「ベクトルの外積」を除き、ここで学ぶことを単純に拡張すればよい。

ベクトル量が大きさと方向という二つの性質を持つことから、それらを表す方法が必要になる。ベクトル量を表す方法はいくつかある。例えば、大きさ

いくつかの成分が縦に並んだ行列を使ってベクトルを表すこともできる。たとえば、

<6-45> (6.2.1)

は一つのベクトルである[4]。このような二つの成分を持つベクトルを二成分ベクトルと呼ぶ。上式の二つの成分が

一般にスカラー量はその大きさを表すのに、単位のスカラー量を使ってそれの何倍というように大きさを表すことができる。たとえばスカラー量

- 二つが互いに一次独立でなければならない。すなわち、一方を使って他方を表すことができてはいけない。

- 単位であるためには、それぞれの大きさが

1

<6-46> (6.2.2) 単位ベクトル

<6-47> (6.2.3) 単位ベクトル

(6.2.3)式の単位ベクトルを表す行列の2行目に現れる

<6-48> (6.2.4)

である。

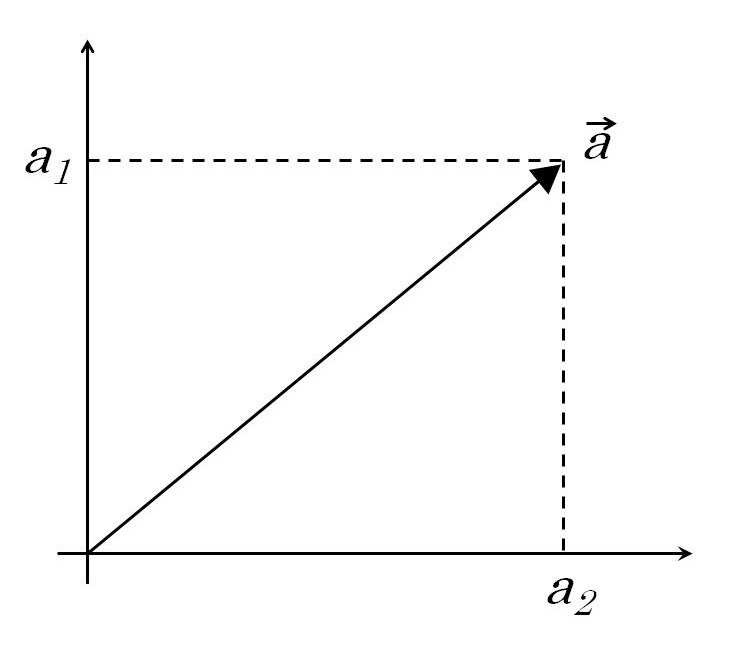

【ベクトルの図的表現】

<6-49> (6.2.5)

のように与えられるベクトル

【(図6.2.1)の説明】

紙面の左下で直角に交わるように水平な線分(

複素数と同様なベクトルの表現から、ベクトルもまた複素数と同じように円座標を用いて表すことができる。複素数ではそれを表す線分の長さを複素数の大きさとしたが、ベクトルに対しても同じように

<6-50> (6.2.6)

のように表される。あるいは逆に

<6-51> (6.2.7)

のように表すことができる。この教科書では

【ベクトルの加減と積】

いま二つの二成分ベクトルを

<6-52> (6.2.8)

とする。これらを二成分ベクトルの単位ベクトル

<6-53> (6.2.9)

である。このとき

<6-54> (6.2.10)

と定義される。もしこれを行列形式で表すと、それは(6.2.8)式の行列を(6.1.2)式で与えた行列の足し算(引き算)の規則によって計算した結果と一致することが分かるであろう。

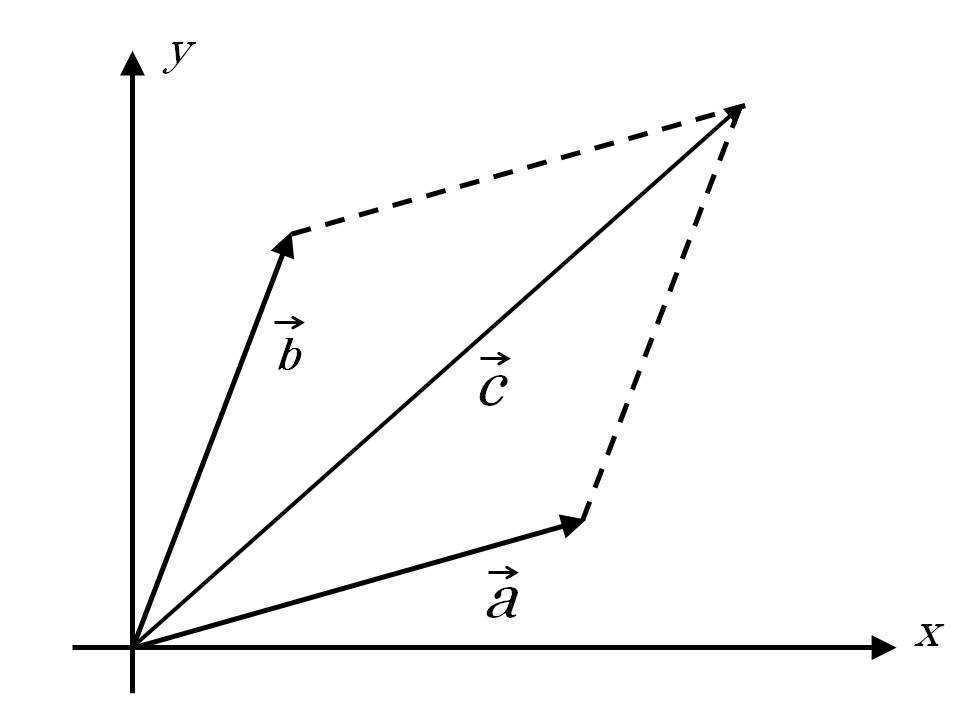

ベクトルの図的な表現を使うと、二つのベクトルの加減を図を使って行う簡単な方法のあることが分かる。それを示すために

<6-55> (6.2.11)

とする。

<6-56> (6.2.12)

である。この三つのベクトルを平面上に表した図が図6.2.2である。

【(図6.2.2)の説明】

紙面の左下で直角に交わるように水平な線分(

上の説明にあるように

ベクトル

<6-57> (6.2.13)

のように

ベクトルが複数の成分を持つためベクトルの積は普通の数の積と著しく異なる。最も特徴的なことは二種類の積が存在することである。一つは「内積(またはスカラー積)」とよばれる結果がスカラーになる積であり、一つは「外積(または「ベクトル積)」とよばれる結果がベクトルになる積である。

【ベクトルの内積(スカラー積)】

<6-58> (6.2.14)

である。結果が方向を持たない大きさだけの量(スカラー量)で定義されるので、「内積」を「スカラー積」ともいうのである。(6.2.2)式の単位ベクトル

<6-59> (6.2.15)

となることがわかる。(6.2.9)式で与えた

<6-60>

と計算されたものと考えてもよい。

(6.2.6)式でベクトルの成分をその大きさと偏角を使って表す方法を与えたが、それを使うと二つのベクトルの内積をベクトルの大きさと偏角を使って次のように表すこともできる。

<6-61> (6.2.16)

である。

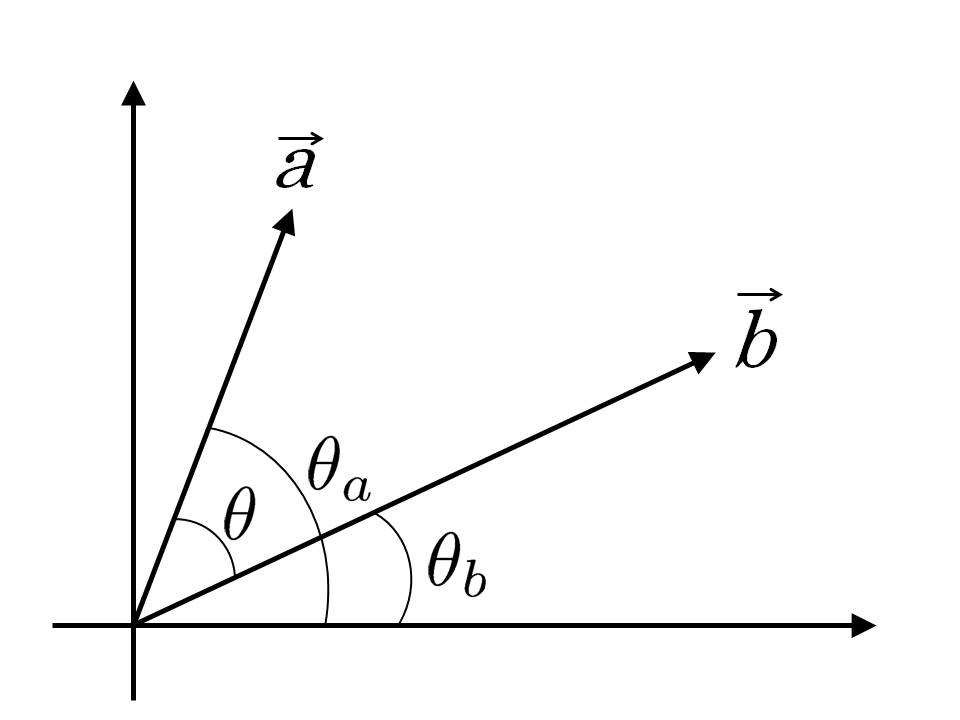

いま便宜上

【(図6.2.3)の説明】

紙面の左下で直角に交わる水平な線分(

このとき二つのベクトルの内積(6.2.14)式を(6.2.16)式に与えられるベクトルの大きさとそれらが

<6-62> (6.2.17)

と書くことができる。途中で角度

<6-63> (6.2.18)

を用い、さらに

-

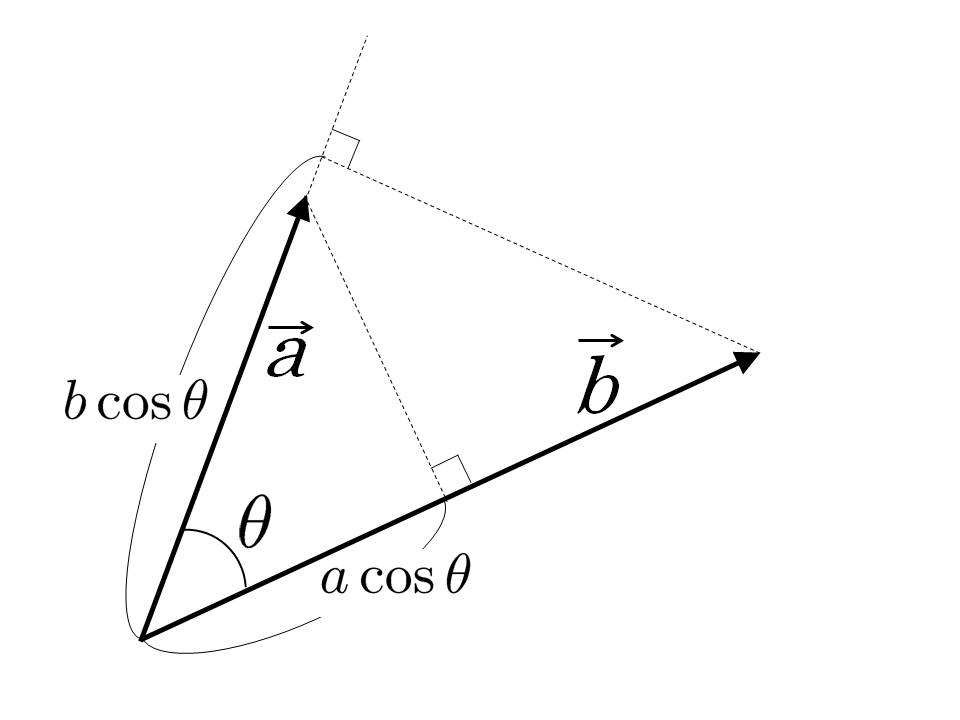

・ 二つのベクトル

二つのベクトルの内積を与える(6.2.17)式を

<6-64> (6.2.19)

と書いたときの右辺にあるカッコの意味、たとえば

紙面左下の一点から二本の矢印付き線分が右斜め上の異なる方向に向かって描かれており、二つの線分が作る角度を表す小さな円弧が始点を中心に描かれ、その横に角度の大きさを表す文字

-

・ 内積

内積に現われる角に対して(6.2.18)式の下で与えた定義「二つのベクトルのなす角は

-

・ 直交する二つのベクトルの内積は、ベクトルの大きさが何であっても、

たとえば、(6.2.2)式で与えられた単位ベクトル

-

・

<6-65> (6.2.20)

と与えられる。ベクトルの大きさを表すときに、この表現は非常に多く使われる。

【ベクトルの外積(ベクトル積)】

内積がベクトルの方向射影を使った二つの積という、ベクトルが作る面内の概念であるのに対して、外積はその面に垂直な方向を含む空間的な概念である。これが重要な意味を持つ典型的な例は天体の運動である。例えば、地球は太陽の周りを約365日で一回転し、毎年ほぼ同じ面内のほぼ同じ場所に戻って来る。もし宇宙のどこかに地球人以外の知的生命体が存在したとして、我々が彼等と友好的な関係を築こうと彼等に対し我々が住む地球の運行についていろいろと情報を送りたかったとする。そのときには彼等に二つの情報を伝えれば十分である。「我々の地球は一年で一回太陽の周りをまわる」ことと「地球の軌道はいつも同じ面内にある」ことである。もし彼等が地球人と同じ程度の知能を持っていたら、我々が万有引力の法則の下に生きている生命体であることを含め、この二つの情報だけで相当のことが分かるはずである。この二つの情報をまとめて簡単に与えるのが「角運動量」という二つのベクトルで作られる外積である。

【余談】

「約

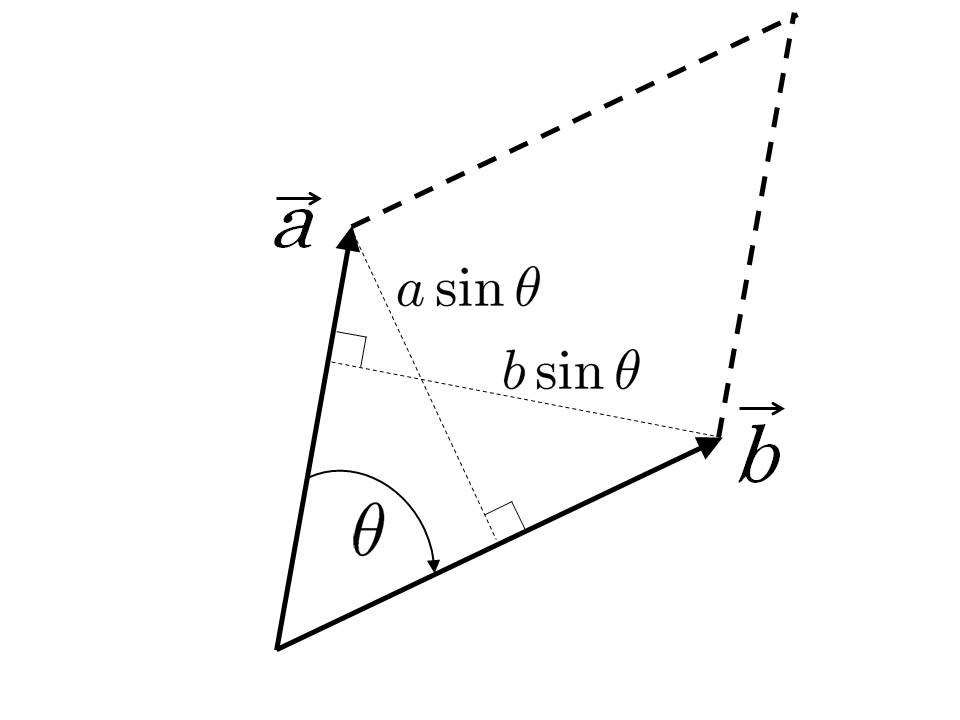

外積は二つのベクトルを使って作られる。そのベクトルを

【(図6.2.5)の説明】

紙面左下の一点から右斜め上の異なる方向に向かって二本の矢印付き線分が描かれており、二本の線分の始点を中心に線分間の角度を表す小さな円弧が描かれ、下方の線分と交わる円弧の先端に小さな矢印が描かれている。矢印は円弧に沿って時計回りする回転の向きを示す。円弧の内側にその角度を表す文字

外積の大きさは、二つのベクトルのなす角を

-

・ 外積

【ベクトルの回転と回転行列】

<6-66> (6.2.21)

と表されるのである。二つの単位ベクトルに対し、それらの内積を与えた(6.2.15)式をもう一度書くと、

<6-67> (6.2.22)

であった。さらに(6.2.8)式の二つのベクトル

<6-68> (6.2.23)

である。(6.2.22)式に注意しながらこれらの内積を計算すると

<6-69> (6.2.24)

で、結果は(6.2.14)式と一致する。平面にあるどのようなベクトルも単位ベクトル

<6-70> (6.2.25)

であることはこれまでの知識から理解できるであろう。このように平面内にある点の位置を表すベクトルを「位置ベクトル」という。

<6-71> (6.2.26)

- 【証明】

r → = i → x + j → y r ( r → ⋅ r → ) = x 2 + y 2 r = ( r → ⋅ r → ) = x 2 + y 2 r → x θ 0 <6-72>

(a) x = r cos θ 0 y = r sin θ 0 である。

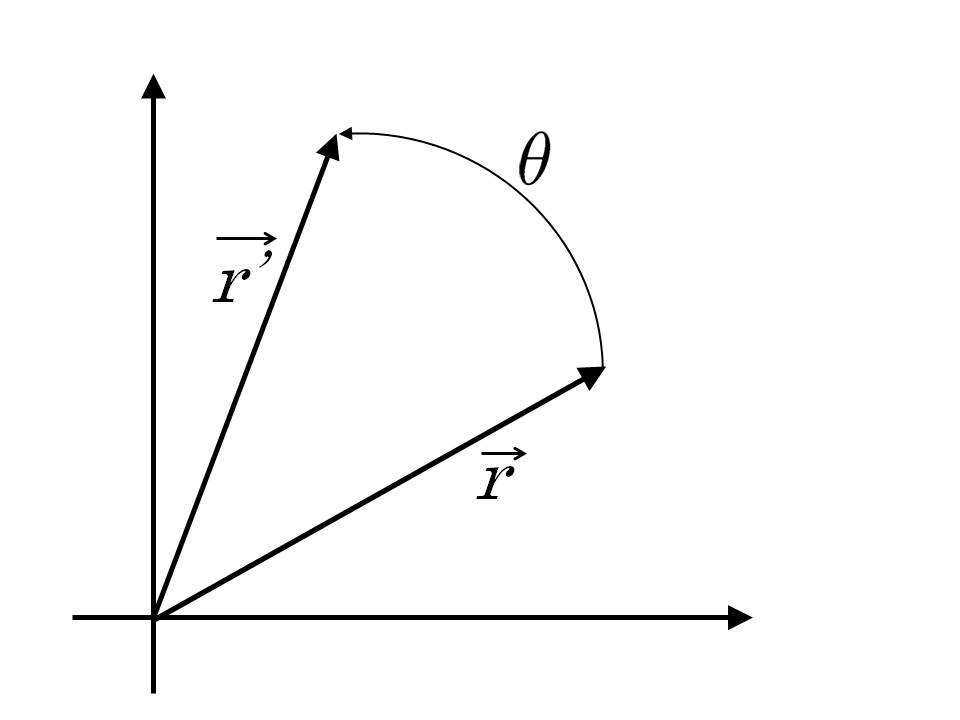

r → ' x θ 0 r → θ x ( θ 0 + θ ) r → ' r → r r → ' ( x ' , y ' ) <6-73>

(b) x ' = r cos ( θ 0 + θ ) = r ( cos θ 0 cos θ - sin θ 0 sin θ ) = x cos θ - y sin θ y ' = r sin ( θ 0 + θ ) = r ( sin θ 0 cos θ + cos θ 0 sin θ ) = y cos θ + x sin θ となり、(6.2.26)式が得られる。ここで、最後の式を得るのに三角関数の加法定理

<6-74>

(c) sin ( a ± b ) = sin a cos b ± cos a sin b cos ( a ± b ) = cos a cos b ∓ sin a sin b と

(a)

(6.1.4)式で与えた行列の掛け算のルールにしたがい行列を使って(6.2.26)式を

<6-75> (6.2.27)

のように書くことができる。右辺にあり、座標点

<6-76> (6.2.28)

を「回転行列」という。回転前のベクトルと回転後のベクトルの様子を6.2.6図に示す。

【(図6.2.6)の説明】

紙面下方に水平な線分(

回転行列は面白い性質を持っている。そのうちのいくつかを証明なしにあげておく。

【回転行列の性質】

- 行列

R ( θ ) det [ R ( θ ) ] det [ R ( θ ) ] = 1 - 行列

R ( θ ) R - 1 ( θ ) R - 1 ( θ ) = R ( - θ ) -

R ( θ ) x ' 2 + y ' 2 = x 2 + y 2

【余談】

ユニタリー行列は数学の「群論」と密接に関係している。「群論」が「量子力学」で非常に重要な役割を演じていることが理解された

(6.2.27)式の回転は二つの量

今、二つの回転を引き続き行うことを考える。すなわち、ベクトル

<6-77> (6.2.29)

である。同様に、引き続く回転で

<6-78> (6.2.30)

となるが、

<6-79> (6.2.31)

である。これを(6.1.4)式に与えた行列の掛け算の規則にしたがって計算すれば

<6-80> (6.2.32)

である。 一方

<6-81> (6.2.33)

であり、これが(6.3.32)式に等しくなければならない。すでに気がついたと思うが、この結果は少し前に用いた三角関数の加法定理を与える。すなわち、

【ベクトルの微分:ナブラ演算子と勾配(グラディエント)】

力学で実際に現れる物理量を使ってベクトル量の微分を説明しよう。前節で

<6-82> (6.2.34)

とすれば、(6.2.7)式より

<6-83> (6.2.35)

と書くことができる。このベクトル

<6-84> (6.2.36)

と書くことも多い。さらに、(6.2.35)式の成分を

<6-85> (6.2.37)

である。

<6-86> (6.2.38)

である。物理ではこの速度の大きさ(スカラー量)を「速さ」と呼んで、方向を持つベクトル量の「速度」とは厳密に区別する。

速度ベクトルと同様に「加速度ベクトル」を考えることもできる。それを

<6-87> (6.2.39)

である。

<6-88> (6.2.40)

と表すこともできる。

(6.2.39)式が示すように、加速度ベクトルは時間の関数である速度ベクトルを時間で微分して得られる。そのことから生まれやすい思い違いがある。そのことを注意しておく。それは速度の大きさ(速さ)と加速度の大きさの関係である。すなわち、加速度の大きさは成分を使うと

<6-89>

物理学では、運動する物体がいつどこに到達するかに興味がある場合もあれば、注目する物理量がいつどこにどれだけあるかに興味がある場合もある。前者は台風の進路に興味を持つのと似ており、後者は自分が住む地域の雨量に興味を持つのと似ている。あるいは、前者は行楽地に向かう自動車が今どこを走っているかを知るのと似ており、後者はこの先のサービスエリアにある駐車場の混み具合を知るのと似ている。

後者の状況、すなわち、時刻

<6-93> (6.2.41)

である。もう一度断っておくが、

ある位置で

<6-94> (6.2.42)

と書く。

記号

<6-95> (6.2.43)

であり、「第二章§1. 導関数(微分係数)」の節で説明した、読者にある種の演算を命じる演算子の一つである。すなわち

物事を必要以上に複雑にしていると感じるかもしれないが、以前にも書いたように、一つのことで得た概念を抽象化して拡張し、適用範囲を拡げることは自然科学の常套手段であり、その歴史が私たちの社会の発展に多くの実りをもたらして来た。この場合も理解への苦労に価する見返りがある。実際に、この節と次節で学ぶ微分に関連する考え方は、今や分野を越えて「経済学」や「政治学」の世界でも広く使われている。

【ベクトルの微分:発散(ダイバージェンス)】

<6-96> (6.2.44)

である。この成分と、

<6-97> (6.2.45)

と表すことができる。

具体例はあげないが、物理ではこのようなベクトルが非常に多く現れる。その代表として上の

<6-98>

の計

これらを含む量の一つに「ベクトル量の発散(ダイバージェンス)」とよばれる量がある。単位ベクトル間の内積に成り立つ関係(6.2.15)式を利用して、

<6-99> (6.2.46)

によって定義され、(6.2.43)式で導入されたベクトル演算子

<6-100> (6.2.47)

と形式的に書くことができる。この右辺にある書き方を使うときには注意が必要である。「

【空間のベクトル】

ここまでは平面にある点の位置を表す方法について考えてきたが、時には空間を運動する物理系の位置を指定しなければならない場合がある。そのような場合の位置ベクトルを表すためには、平面上で直交する単位ベクトル

<6-101> (6.3.1)

【外積

と定義したので、三つの単位ベクトル

<6-102> (6.3.2)

の関係が成り立つ。

外積はそれを作る積の順番を入れ替えたときに符号が変わる。それを説明するには外積の方向に関する「右手の規則」と同じ内容を持つ「右ネジの規則」を使って説明するのが理解しやすい。すなわち、二つのベクトルの外積で出来るベクトルの方向は、前に置かれたベクトルから後に置かれたベクトルに向かって右ネジを回した時、ネジが進む方向である。したがって、二つのベクトルの前後を入れ替えると、右ネジを回す方向が逆転し、それが進む向きも逆転する。一方、外積を構成する二つのベクトルを入れ換えてもそれらが作る平行四辺形は変わらないから、その面積で与えられる「外積の大きさ」は変わらない。すなわち、二つのベクトル

<6-103>

が成り立つ。単位ベクトルに対しても、(6.3.2)式で積の順番を入れ換えると符号が反転する(たとえば

【余談】

小学校で九九を学んだ時、掛け算の順番に関し「

空間にあるベクトルに関しては、ほとんどの場合、これまでの平面での議論を単純に拡張するだけでよい。たとえば空間にあるベクトル

<6-104> (6.3.3)

と書くことができる。そのような二つのベクトル

<6-105> (6.3.4)

となり、二成分ベクトルの内積(6.2.14)式に第三の成分の積を加えた結果となる。これが

<6-106> (6.3.5)

で与えられるのは二成分ベクトルの場合の(6.2.17)式と同じである。

外積も同様に(6.3.1)式を機械的に適用して(6.3.2)式に与えられた単位ベクトルの外積の関係を正しく扱って注意深く計算すると、

<6-107> (6.3.6)

となる。これは各自で確かめてほしい。

空間内の一点の位置

<6-108> (6.3.7)

というように三つの座標

【ベクトルの発散(ダイバージェンス)】

<6-109> (6.3.8)

のように、平面上の勾配(6.2.42)式に

また(6.3.3)式に与えられるベクトル

<6-110> (6.3.9)

の場合がある。このとき

<6-111> (6.3.10)

となる。勾配((6.3.8)式)と発散((6.3.10)式)の違いにはくれぐれも注意すること:

【勾配】 勾配はスカラー関数から作られるベクトル量である。

【発散】 発散はベクトル関数から作られるスカラー量である。

(6.2.43)式に与えた平面の勾配演算子に代わり、空間に拡張された勾配演算子

<6-112> (6.3.11)

を使うと、二つのベクトルの内積が成分同士の積の和であることから

<6-113> (6.3.12)

とも書け、成分をあらわに書かなければ(6.2.47)式と同じ表現となる。ただし

【ベクトルの回転(ローテーション)】

(6.3.12)式の発散がベクトル微分演算子

普通のベクトル

- 単位ベクトルは座標の関数ではないので座標で微分されないこと、

- ベクトルの外積に関係するのは単位ベクトルだけであること、

<6-114>

となる。ここに現れた単位ベクトルの

<6-115> (6.3.13)

となる。ただし、並びを

【ベクトル演算子を含むいくつかの公式】

- 【勾配】<6-116>

grad f ( r → ) = ∇ f ( r → ) = i → ∂ f ∂ x + j → ∂ f ∂ y + k → ∂ f ∂ z

(スカラー関数f - 【発散】<6-117>

div a → ( r → ) = ∇ ⋅ a → ( r → ) = ∂ a x ∂ x + ∂ a y ∂ y + ∂ a z ∂ z

(発散は∇ - 【回転】<6-118>

rot a → ( r → ) = ∇ × a → ( r → ) = i → ∂ a z ∂ y - ∂ a y ∂ z + j → ∂ a x ∂ z - ∂ a z ∂ x + k → ∂ a y ∂ x - ∂ a x ∂ y

(回転は∇

二つのスカラー関数(成分を持たない関数)を

- スカラー関数

f ( r → , t ) a → ( r → , t ) <6-119> (6.3.14)

d d t ( f a → ) = df dt a → + f d a → dt が成り立つ。

- ベクトル関数

a → ( r → , t ) b → ( r → , t ) a → ( r → , t ) ⋅ b → ( r → , t ) <6-120> (6.3.15)

d ( a → ⋅ b → dt = d a → dt ⋅ b → + a → ⋅ d b → d t である。

- ベクトル関数

a → ( r → , t ) b → ( r → , t ) a → ( r → , t ) × b → ( r → , t ) <6-121> (6.3.16)

d dt [ a → × b → ] = d a → dt × b → + a → × d b → dt である。

- もし内積<6-122>

a → ( r → , t ) ⋅ a → ( r → , t ) t a → ( r → , t ) ∂ a → ( r → , t ) ∂ t

<6-123> (6.3.17)a → ( r → , t ) ⋅ a → ( r → , t ) = 一定 ⇒ a → ⋅ ∂ a → ∂ t = 0 -

r → = i → x + j → y + k → z <6-124> (6.3.18)

rot r → = ∇ × r → = 0 が成り立つ。

- もし

a → ( r → , t ) f ( r → , t ) a → ( r → , t ) = ∇ f ( r → , t ) a → ( r → , t ) <6-126> (6.3.19)

rot a → = ∇ × a → = 0 となる。

-

r = x 2 + y 2 + z 2 r → t f ( r → , t ) <6-127> <6.3.20>

∇ ⋅ ( ∇ f ) = ∂ 2 f ∂ x 2 + ∂ 2 f ∂ y 2 + ∂ 2 f ∂ z 2 = ∂ 2 ∂ x 2 + ∂ 2 ∂ y 2 + ∂ 2 ∂ z 2 f ≡ Δ f によって演算子

Δ <6-128> (6.3.21)

Δ 1 r = 0 である。ラプラシアン演算子

Δ ∇ - 二つのスカラー関数

f ( r → , t ) g ( r → , t ) <6-129> (6.3.22)

∇ ( f g ) = f ( ∇ g ) + ( ∇ f ) g で与えられる。

- スカラー関数

f ( r → , t ) a → ( r → , t ) <6-130> (6.3.23)

∇ ⋅ ( f a → ) = ( ∇ f ) ⋅ a → + f ( ∇ ⋅ a → ) で与えられる。

- スカラー関数

f ( r → , t ) a → ( r → , t ) <6-131> (6.3.24)

∇ × ( f a → ) = ( ∇ f ) × a → + f ( ∇ × a → ) で与えられる。

- 二つのベクトル関数、

a → ( r → , t ) b → ( r → , t ) <6-132> (6.3.25)

∇ ⋅ [ a → × b → ] = ( ∇ × a → ) ⋅ b → - a → ⋅ ( ∇ × b → ) で与えられる。

- 二つのベクトル関数、

a → ( r → , t ) b → ( r → , t ) <6-133> (6.3.26)

∇ × [ a → × b → ] = ( b → · ∇ ) a → - b → ( ∇ · a → ) - ( a → · ∇ ) b → + a → ( ∇ · b → ) で与えられる。

- 二つのベクトル関数、

a → ( r → , t ) b → ( r → , t ) <6-134> (6.3.27)

∇ ( a → · b → ) = ( b → · ∇ ) a → + ( a → · ∇ ) b → + b → × ( ∇ × a → ) + a → × ( ∇ × b → ) で与えられる。

- スカラー関数

f ( r → , t ) <6-135> (6.3.28)

∇ × ( ∇ f ) = rot grad f = 0 で与えられる。

- ベクトル関数

a → ( r → , t ) <6-136> (6.3.29)

∇ ⋅ [ ∇ × a → ] = div (rot a → ) = 0 で与えられる。

- ベクトル関数

a → ( r → , t ) <6-137> (6.3.30)

∇ × ∇ × a → = ∇ ( ∇ ⋅ a → ) - ∇ 2 a → ここで ∇ 2 a → = ∂ 2 a → ∂ x 2 + ∂ 2 a → ∂ y 2 + ∂ 2 a → ∂ z 2 で与えられる。

[1] ここでは複数の成分を持つ数に対する「四則演算」を詳しく与えないが、四則演算のうち、「足し算」「引き算」「掛け算」は“普通の数”とほとんど変わらず、「割り算」が“普通の数”とは最も異なる。興味があれば複素数の「割り算」を試みるとよい。それを行うと複数の成分を持つ数の性質が良くわかる。

[2] 行列ではない普通の数を

[3] 実際に電子計算機で連立一次方程式を解くときはここで述べた逆行列を使った方法は使われず、計算機が得意な繰り返し計算を基本にした「掃き出し法」と呼ばれる系統的に変数を減らす方法が使われる。

[4] このように1列の行列で与えられるベクトルを「列ベクトル」といい、数が横1行に並ぶ「行ベクトル」と区別することもあるが、さしあたってはその区別は必要ない。ここでは(6.2.1)式のような「列ベクトル」を単にベクトルということにする。

[5] もし

[6] この式は(6.3.15)式で