第四章「不定積分と定積分」§1「不定積分」で与えたような簡単な関数の不定積分を手掛かりに、様々な方法を使ってさらに複雑な関数の不定積分を求めることができる。そのときに最も普通に使われる手段が「置換積分」と「部分積分」である。複雑な関数の不定積分はこれらを組み合わせて求められる場合が多い。

最初に「置換積分」を説明する。

いま関数が与えられたとき、その不定積分を

<7-1> (7.1.1)

とする。復習のために繰り返すが、(7.1.1)式は、は「で微分をするととなる関数、すなわち」ということである。ところが、与えられたから右辺の不定積分を求めようとしてもが複雑で、基本的な関数の不定積分からそれを簡単に推測できない場合がある。そのようなときにまず考えるのが「置換積分」である。

「置換積分」は第二章「§5.偏微分」で学んだ合成関数の微分を利用する。すなわち、適当な関係式

によって、今積分を実行しようとしている変数と関係した変数

を導入する。そして、(7.1.1)式の右辺に含まれる

を変数が

となるように書き換えて、

<7-2> (7.1.2)

とする。また(7.1.1)式の右辺の微小量は第二章(2.2.2)式から

<7-3> (7.1.3)

であるから、(7.1.1)式は

<7-4> (7.1.4)

であることがわかる。もしを変数とする(7.1.1)式の積分が困難であり、

によって置き換えられた(7.1.4)式の右辺の積分が容易であれば、これを実行してを得てもよい。これが「置換積分」の公式である。ただし、(7.1.4)式右辺は

の関数の不定積分であるから、もしそれが実行できて結果が得られとしたら、その結果はの関数である。したがって最後に

を使ってその結果を

の関数に戻さなければならない。

まとめると、「置換積分」を実行するには以下のつの手続きにしたがう:

- ① を、

とによって関係したを使って表す。これによっては

と、結局は

の関数になる((7.1.2)式)。

- ② 積分記号のなかにある微小量を、対応する

の微小量を使って表す。これによって、は

となる((7.1.3)式)。

- ③ もし考えている積分が定積分なら、に対して指定された積分の上限と下限を対応するの上限と下限に変更する。

積分の変数を変えた時、同時に微小量を変えるのは、いわば目盛単位の違った物差しを換えた時に単位の違いを考慮に入れるようなものである。例えば二人の人物とが与えられた物差しを使って同じ物体の長さを測り、その結果をに報告することを考える。

いまに目盛単位がの物差しが与えられ、に目盛単位がの物差しが与えられたが、二人は互いの物差しの目盛単位が違うことを知らなかったとする。

最初にが物体の長さを測り、次いで がその長さを測った。その結果、 「が測った物体の長さはの物差し目盛の 倍」であり、「が測った物体の長さはの物差しのちょうど 目盛」であった。とはその結果を に報告したが、二人とも互いが同じ目盛単位の物差しを使ったと思い、単位を言わずに数値だけをに報告した。数値を聞いた も二人が異なる目盛単位の物差しを使ったとは思わずに、 「とは違う物体を持っており、の物体は の物体より倍長い」と結論した。

もちろん、二人が長さを報告した物体は同じ物体である。に誤った結論を出させないためには、二人は数値とともに自分が使った物差しの目盛単位をに告げ、は単位が同じになるよう数値を換算しなければならなかったのである。すなわちはが報告した数値を倍し、それを の数値と比べなければならなかったのである。

積分の変数を換えることは使っている物差しを異なる目盛単位を持つ物差しに取り換えるのと似ていて、微小量 とも変数によって大きさが異なり、変数を変える時にはそれらの微小量も換算しないといけない。どのような調整を行えば良いかはとの関数関係で決まる。具体的には(7.1.4)式を得る過程からわかるように、は と、、またはによって関係づけられるから、も変数変換によって

<7-5> (7.1.5)

で置き換えられなければならない。これが(7.1.3)式の意味である。今の場合は、はを使って表されているので

はの関数であり、それが積分される量に余分に現れるのが置換積分の特徴である。(7.1.5)式の関係は後節(§5の副節「面積分と変数変換」)の多変数を含む積分の変数変換に現れる「ヤコビアン」とよばれる量の最も単純な場合と考えてよい((7.5.23)式、(7.3.25)式、(7.3.31)式、(7.3.32)式、参照)。

③の積分領域の変更に関しては定積分を行うときにだけそれが必要になるので、後に与える定積分の具体例で示す。

いくつかの実例で「置換積分」の有用性を示そう。これから与える例の結果は今後も利用する。

- 【例1】 まず、置換積分の感覚をつかむために、簡単な不定積分を使って置換積分の道筋を実際にたどってみる。もちろんこの結果はである。ただし

であることが分かっているものとする。

この関数に対して、の代わりに で関係する をあらたな積分変数に選ぶ。(7.1.5)式の微分係数 を計算するために から を使ってを表わすとであり、 は正にも負にもなり得るが、もし考えている が正の値を持つ領域にあればをと の関係とし、が負の領域にあればを との関係としなければならない。したがってが正の領域にあるときは であり、が負の領域にあるときは であるから、したがって求める積分は、 が正の領域にあっても負の領域にあっても、<7-6>

と、の符号に関係なく、すでに知っている結果が得られる。この最後の式で を使い変数を元の に戻したが、であると明確に与えておけば、結果を元の変数に書き換える必要は必ずしもない(しかしながら、面倒でないなら、結果を元の変数で表すことをすすめる)。

- 【例2】 置換積分を行なっても、与えられた関数のままでは積分を簡単に実行できないが、適当な公式を使って関数の形を変えると置換積分が実行できるようになる場合がしばしばある。そのような例として、前節の積分公式表に与えた

の不定積分を置換積分を使って実行する。

これを行うためには正弦(サイン)関数と余弦(コサイン)関数の「倍角公式」を知らないといけない。それらは<7-7> (7.1.6)

である。最下段にある余弦(コサイン)関数に対する公式より

<7-8> (7.1.7)

であるから、考えている積分は

<7-9>

と書き換えられる。この一項目の不定積分は簡単で結果は であるが、二項目の不定積分は簡単にはわからない。そこで二項目で として積分変数を からに置換する。であり、したがってであるから

<7-10>

となり、したがっては

<7-11>

となるので、確かに前節の積分公式にある結果が得られる。

- 【例3】 最後に、前節で与えた積分公式で最も面倒と思われる関数

の積分を置換積分を使って実行する。これは、変数の一回の置換では積分が簡単に行える形が現れず、再度置換を行ってやっと積分が実行できる形になる例である。物理ではこのような場合がとても多く出てくるので、この程度の面倒な手続きを避けてはいけない。その例として、少し煩雑ではあるがこの積分を行なうことにする。

行うべき積分は<7-12> (7.1.8)

である。

まず、三角関数の公式を少し知っていると、積分変数をの関係を使って変数に置き換えると関数の形が簡単になりそうな気がする。もっとも、このようにすると上手く行くと最初からすぐに気がつく人はどこにもいない。何度も同じようなことを繰り返し、思考錯誤を繰り返し、すべて経験的に知ることである。将来数学や物理学を必要とする仕事をしたければ、ゲームと思ってよいから難しそうな積分の公式を証明する訓練を自ら多く行い、できるだけ多くの経験を積むことである。

さて、(7.1.8)式の積分にもどる。積分をしようとする関数にの置換を行うと、三角関数の公式で<7-13>

であるから

<7-14>

となり、さらに

<7-15>

であるから、求める積分(7.1.8)式は

<7-16>

となる。これでもまだ積分が簡単に求まる形ではないから、さらに変数を で関係する に置換する。そうずるとであるから、この置換によって積分される関数部分は

<7-17>

であり、また

<7-18>

であるから、積分は

<7-19>

となる。右辺の積分される関数は

<7-20>

と変形できる。最後の式のかっこ内一項目と二項目は簡単に積分が実行でき

<7-21>

である。三項目は、積分される関数をさらに

<7-22>

と書き換えれば、それぞれが簡単な不定積分を持つ形に帰着するので、それに対して積分を実行すると三項目の積分は

<7-23>

となる。以上をまとめると求める不定積分は

<7-24>

となる。

最後に変数を元の変数で表さないといけない。でありであったから、<7-25>

であり、これからをで表すと

<7-26>

である。よって

<7-27>

となる。これを(7.1.8)式に代入すれば、最終的に

<7-28>

と、表に与えた不定積分と同じ結果が得られた。

以上の具体例で、なかなか積分が出来そうにない関数の積分を置換積分を利用して行うということがどのようなことであるか、その様子が分かったと思う。あとはこれを参考にして色々な積分に挑戦することである。

様々な関数の積分を実行するために、単独に、あるいは置換積分と組み合わせて用いる非常に有用なもう一つの積分方法に「部分積分」がある。それは導関数の節で与えた二つの関数の積に対する微分公式

<7-29> (7.1.9)

を利用する方法である。最初に、これを使って「部分積分」の公式を導き、それからその公式をいくつかの例題に使ってみる。

上式の両辺はの関数なので、その

に関する不定積分を考えることができる。左辺の不定積分

は

「で微分すればとなる関数」であるから、それはそのものである。したがって(7.1.9)式の両辺にある関数のによる不定積分は

<7-30>

である。これを、項を入れ替えて

<7-31> (7.1.10)

とした式が「部分積分の公式」である。使い方は以下に与える例題で理解できるであろう。

部分積分の公式を利用すると、とても簡単に積分が実行できる例を二つあげよう。

- 【例題1】 次の不定積分を求めよ。

<7-32>

- 【例題1の解】 (7.1.10)式で、およびであるとする。そうすると、(7.1.10)式の右辺に現れる

と

は、

およびである。したがって(7.1.10)式をこれらに代入し、右辺第二項目の簡単な不定積分を実行すれば、

<7-33>

と、要求された不定積分が得られる。

- 【例題2】 次の不定積分を求めよ。

<7-34>

- 【例題2の解】 (7.1.10)式でおよびであるとすれば、その右辺に現れるおよびであるから、(7.1.10)式は

<7-35>

である。

第四章§2で、

定積分は不定積分によって与えられるの関数 が、 がから まで変わるときどれだけ変わるかを表す量

<7-36> (7.2.1)

であるとした((4.2.1)式)。詳しくは説明しないが、にはもともと「からまでをわずか()変えながらを加える」という意味があるので、そのことから結論される結果である。「わずかな大きさずつ変えながら」に意味があるが、それは数学の「解析学」で学んでもらいたい。

一般に、空間内の曲線上の一点一点で値を持つ関数を(時にはそれに「おもみ」とよばれる量をかけて)その曲線に沿って足し上げたものを「線積分」という。その意味で、§2で与えた「定積分」は関数の軸上で行なわれる「線積分」であると考えてもよい。しかし通常「線積分」という場合には、空間内におかれた曲線に沿っての積分を意味する。

その中でも「物理学」で特に重要な線積分は、空間の一点一点で値と方向を持つベクトル量を

と名付けられた曲線に沿って、その接線方向の大きさを少しずつ加える線積分で、

<7-37> (7.2.2)

のような形をしている。記号は線積分を曲線

に沿って実行することを意味している。

については少し詳しい説明が必要である。どのような複雑な曲がりくねった曲線も適当な長さの線分をつなげて描くことができる。一般に、となり合う二つの線分は接続点で向きを変えるので、元の曲線が持つ滑らかさがそれで失われるように思うかもしれない。しかし、スクリーンや紙面上の画像や文字が小さな点の集まりで作られていてもそれにまったく気づかないのと同じように、線分の長さを十分短くすればその不自然さは認識できなくなる。(7.2.2)式右辺の

は

を形成するそのような短い線分である。一般に

は曲がりくねった曲線であるため、それを形成する線分も次々と方向を変えなければならない。そのため線分は一般にすべて異なる方向を持つ。したがって線分はベクトルで表される。つまり、ベクトル

の大きさは曲線

を形成する線分の長さで、方向はその点における曲線の接線方向である。

(7.2.2)式の形をした線積分は「物理学」でとても多く現れ、それぞれ非常に重要な役割を果たす。一般に、ベクトル

は

<7-38> (7.2.3)

で与えられ、または

<7-39> (7.2.4)

と書ける。ここではのそれぞれ 方向への射影であり、第三章「§2.ベクトルと行列」で学んだ「内積」を使って

<7-40>

と書くこともできるが、この表現は必要ない。

(7.2.3)式と(7.2.4)式を使って(7.2.2)式をていねいに書くと

<7-41> (7.2.5)

である。くりかえすが、は

上の短い線分であって、その間は

の方向も大きさも変わらないと考えてよい。

線積分がどのように計算されるか実例を挙げて説明しよう。簡単のために線積分を行う曲線が平面にあると考える。そうすると

との成分は考えなくてもよい。次の練習問題にある線積分を計算する。

- 【練習問題】 「力学入門」を学ぶと原点と平面上の点を結び、長さがで原点から離れる向きを向く位置ベクトルの単位ベクトルが出てくるが、それを位置ベクトルを使って表すと

<7-42> (7.2.6)

と表されることを知る。ここでである。今はこのことを知っているものとする。もしが

<7-43>

で与えられるとして、面内の曲線 に沿って からまで(したがってからまで)線積分 を行え。

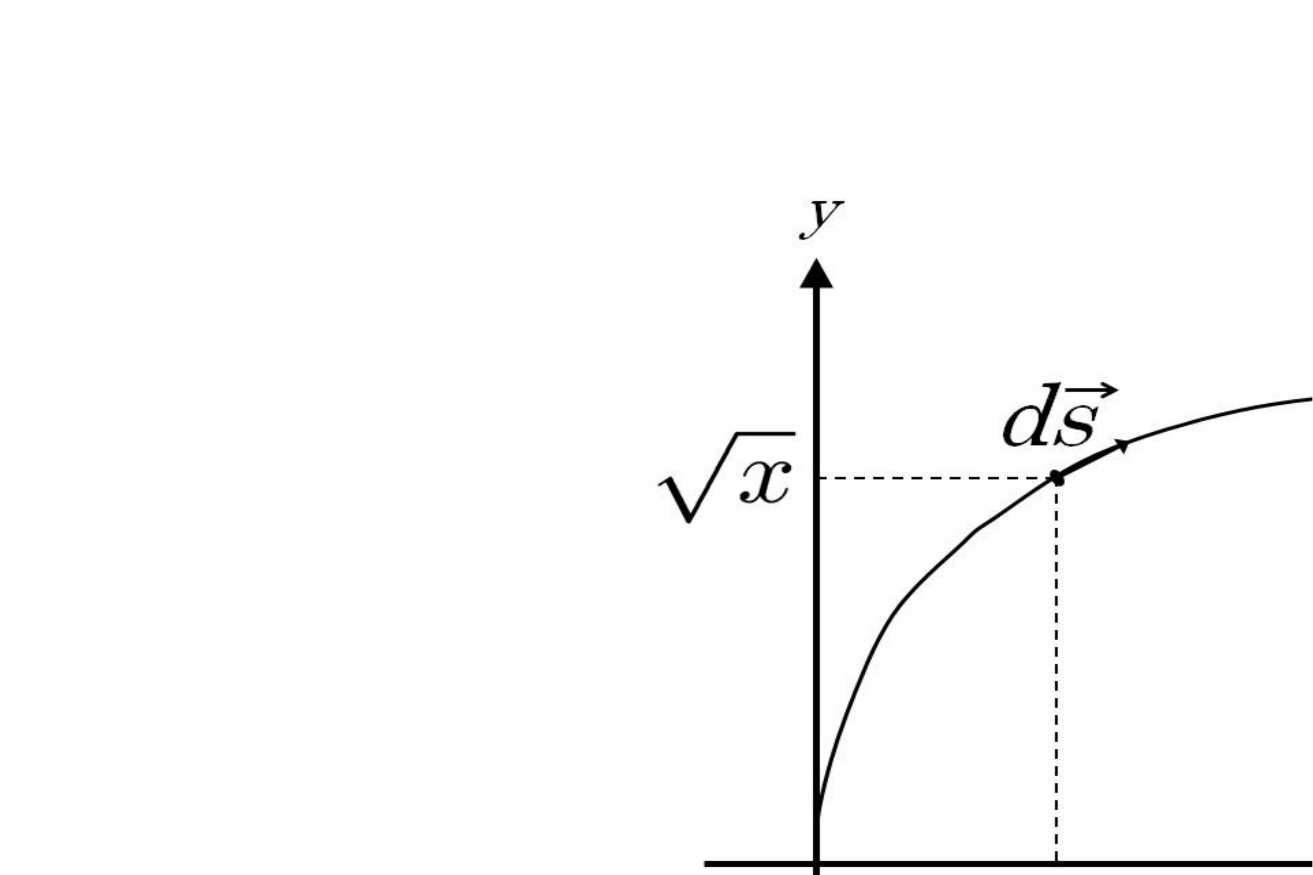

- 【解】 面内におけるこの積分の経路である与えられた曲線を7.2.1図に示し、その下でそれがどのような図であるかを詳しく説明している。今の場合、

もも正の値しか取れないために、図には正の部分しか描かれていない。

(図7.2.1)【線積分例題の積分経路】

【(図7.2.1)の説明】 紙面下方に軸を表す水平な直線が描かれ、紙面左側にそれと直角に交わる軸を表す垂直な直線が描かれている。それら直線の右先端と上先端には右向きおよび上向きを表す矢印がついている。紙面左下で交わる二直線の交点(原点)から右上方に凸の滑らかな曲線 が描かれている。描かれた曲線上で原点から くらいのところに を表す矢印のついた短い線分が曲線に重ねて描かれており、その少し上にそれがベクトルであることを示す文字が記されている。曲線上に描かれた小線分ベクトルの始点から軸と 軸に向かって点線で表された垂線が降ろされている。 軸に降ろされた垂線の足の下にその点の 座標を表す文字が記され、垂直な軸に降ろされた垂線の足の左にその点の 座標をで表したが記されている。曲線の右上方、描かれた曲線の終点近くの点から軸に向かって点線で垂線が降ろされ、その足の下にの積分の上限値を表すが記されている。

次のように考える。この問題で曲線は面にあるから、と を直交座標で と のように表すことが出来、したがって求めるべき積分をと書くことが出来る。ここで、であるから 、である。

曲線上の点 までの距離 は、であるからである。ゆえに、とは<7-44>

である。積分の区間はであり、指定された積分の曲線上で はと変わるから、よって求める(7.2.4)式の積分は

<7-45>

を計算すれば良いことがわかる。二つの積分を

<7-46>

として積分を実行する。まずから始める。あらためて を使って積分変数を からに変換する。であるから、 の中にある微小量 はの微小量 と

<7-47>

によって関係する(「2.2 導関数」のまとめ6参照)ので、を で置き換えると同時に をで置き換える。このとき に対する積分区間の下限と上限をに対する積分区間に読み換えなければならない。関係 を使ってこの読み換えを行うと、下限のはに読み換えられ、上限のはに読み換えられる。したがっては

<7-48>

となる。

との定積分を得るには、それらの不定積分が必要になる。先に与えた積分表を使い、部分積分を利用すればそれらの不定積分が<7-49>

と得られる。したがって

<7-50>

を得るから、最終的に求める線積分は

<7-51>

となる。

繰り返すが、線積分は物理学できわめて重要な役割を演じる。その重要さを理解するために、上の練習問題で使った関数と似ているが、さらに簡単な関数を使って 面の点 から点 まで、 二つの異なる経路に沿った、二つの線積分を考える。二つの異なる経路は以下に与えられる。念のために記しておくが、の 成分(の係数)がであるのは間違いではない。

【第一の経路に沿う線積分】最初の経路は直線に沿った経路である。この経路上を点 から点 まで(7.2.2)式(またはとした(7.2.4)式)の積分を行う。 であるから、この経路上の の積分は

<7-52>

である。項目の不定積分は簡単でである。項目にあるは、積分の経路がいつも直線上にあることから に等しい。したがってその不定積分は であり、である。よっては

<7-53>

である。ここで記号を用いたが、これは括弧内にある関数(変数をとする)が の時に持つ値から、 の時に持つ値を引いた量を意味する。したがって今の場合は、たとえば項目ではのに対する値から に対する値を引いたである。

【第二の経路に沿う線積分】

同じに対して、今度は 面上にある の放物線に沿って、点 から点 まで同じ の線積分を行なう(二つの点が放物線上にあることに注意せよ)。この経路上での積分は

<7-54>

であるが、より二項目の はなので、したがって

<7-55>

となる。項目の不定積分は、 項目の不定積分はであるから、

<7-56>

となりと異なる結果が得られる。

このように、同じ関数を積分しても線積分の経路が異なると、一般にその結果も異なる 。ところが世の中には、どのように経路を変えて線積分を行っても、その結果が経路の始点と終点だけで決まるような関数、言い換えると、始点と終点が同じでありさえすれば、どのような経路に沿った線積分を行っても、線積分の結果が同じになる関数が存在する。

ここではその意味を詳しく説明することはできないが、もし自然界のすべてを支配する自然原理があるとすれば、それはこのことと密接に関係しているとだけ述べておく。

物理的な意味には立ち入らずに、線積分が経路によらず同じ結果を与える数学的な意味だけを考えよう。上の例で扱った関数を一般化し であるとして、線積分が<7-57> (7.2.7)

であったとする。もしと の間に

<7-58> (7.2.8)

の関係があれば、(7.2.7)式の線積分は経路によらず、その始点と終点だけで決まる。これを「グリーンの定理」という。(7.2.7)式右辺の積分が二つある変数のどちらの変数での積分か、(7.2.8)式の微分がどちらの変数での微分であるかに十分注意せよ。証明は与えないが実例を使ってこのことを確かめる。

【グリーンの定理が成り立つことを示す例】

いまであるとする。このとき、 であるから、

<7-59>

なので(7.2.7)式で与えられた関係式が成り立つ。よって「グリーンの定理」にしたがえば、線積分はどのような経路をたどっても同じ答えになるはずである。そのことを先の例に使った二つの経路、すなわち一つはの直線 、一つは の放物線 に沿う線積分を実行して確かめることにする。

(経路の場合) 経路の直線 上を点から点までの線積分を行う。この経路上の積分は

<7-60>

であるが、上では であるから、一項目では をで置き換え、二項目ではをで置き換えると

<7-61>

となる。

(経路の場合)経路 であるの放物線上を点から点まで積分する。この経路での積分は

<7-62>

と、と同じように思えるが、積分を行う経路が異なる。しかしながら、この場合の経路上では であるから、一項目では をで置き換え、二項目ではを で置き換えて積分を行うと

<7-63>

となって、この関数を使った線積分の結果はと一致し、確かに「グリーンの定理」と矛盾しない結果が得られる。

「グリーンの定理」の証明は行わないと書いたが、以下にその証明を簡単に与えておく。むずかく感じれば飛ばして先に進んでさしつかえない。証明には以前((3.1.11)式と(3.1.13)式で)与えた以下の定理を利用する。

【定理】 との関数および に対し、 とが十分に小さな量であるとき、それをとと書くと、もし

<7-64> (7.2.9)

の関係が成り立てば、その全微分が

<7-65> (7.2.10)

となる関数が必ず存在する。

「グリーンの定理」の条件(7.2.8)式はこの(7.2.9)式に対応する。ここで証明するのは、このとを成分に持つベクトル関数 の線積分が経路によらず、その始点と終点だけで決まることを示すことである。

いま(7.2.10)式の両辺をの値が からまで積分を行う。座標をまとめてと書き、座標をまとめてと書けば、<7-66> (7.2.11)

である。

左辺は簡単に積分ができ、におけるの値とにおける の値の差を与えるから、よってこの式は

<7-67> (7.2.12)

となる。この左辺は始点と終点におけるの値だけで決まり、その間がどのような経路で結ばれているかには関係がない。よって右辺の積分も積分経路の始点と終点だけでその値が決まることになり、「グリーンの定理」が証明された。

実際に、線積分の例として最初にあげた関数<7-68>の場合は<7-69>、<7-70>であり、したがって<7-71>、 <7-72>であるので <7-73>となりグリーンの定理に合致しない。実際に示したようにの線積分は経路によって異なる。その次の例<7-74>では <7-75>、 <7-76>であり、 <7-77>かつ <7-78>であるから <7-79>となり、線積分をどのような経路に沿って行っても、グリーンの定理によってすべて同じになる。実際に上例の結果は経路によらず同じ値であった。

すでに述べたように、グリーンの定理が物理にもたらした結果の重要さを簡単に説明することはできない。ぜひ「物理学」の学習を通じてそれを実感してもらいたい。§3. 面積分 「物理学」で線積分と同じくらい重要な役割を果たす積分に、空間に置かれた曲面の上で関数値を(時にはそれに「おもみ」と呼ばれる量をかけて)足し上げる「面積分」がある。“曲面”という言葉が意味するように、関数の値が与えられる面は平面であってもよいが、一般には凹凸のある曲面である。面積分は一般に

<7-80> (7.3.1)

という形で与えられる。ここで、記号は積分が で指定される曲面上で行われることを表している。 は内にある任意の点を囲んだ小さな面積で、その大きさはのなかならどこでも が同じ値を持つと考えられる大きさである。したがってもしの値が変わらないならをいくら大きく選んでもよいし、少し位置を変えただけでが値を変えるようなら、をの値が変わらない程度に小さく取らなければならない。

【余談】 「関数が一定とみなせる小面積」といった表現が数学の教科書にはよく出てくる。慣れないうちは、値がどの程度変わらなければ変化しないとみなしてよいのか判断できないであろう。そしてこの種の表現に何度か出合っているうちに、数学の教科書が面倒に感じ始める。その気持ちは分からないでもないが、具体的な状況が与えられなければ何が小さく何が大きいかを言うことはむずかしい。また同じ状況であっても、ある量を小さいとして扱わなければいけない場合もあり、同じ量を大きいとして扱わなければいけない場合もある。その意味が以下のたとえ話で分かるかもしれない。

前節で空間内に指定された曲線に沿って実行する「線積分」を学び、この節では空間内で指定された曲面上で行う「面積分」をこれから学ぶ。さらに後続の節では空間内で指定された立体領域内で行う「体積分」を学ぶことになる。これらの空間内にある曲線、曲面、立体を指定するためには立体的な空間(三次元)座標系を使うのが便利である。三次元座標系を紙面上でもっともらしく描くことも可能だが、結局はどれも平面上の図であり、それから各自が頭の中で空間図を再生することになる。以下に、比較的頭の中で再生しやすい三次元座標系の紙面上における表現を与える。

「短い」時間を表す表現に「瞬間」という言い方がある。人間がまばたきをするほど短い時間という意味である。つまり“まばたき”は我々が感じる短い時間の代表なのである。この時間は約秒程度である。これがどのくらい短かい時間であるかを理解するために人の一生とこの時間を比べよう。

計算を簡単にするため人の一生が年であると考える。そうすると 秒は年の約 億分の程度になる。つまり人間は自分たちの一生に比べて億分の 程度の時間を短いと感じる感覚を持っており、それを「瞬間」という言葉で表現しているのである。

話を変えて、我々が住む宇宙について考えよう。宇宙は今から億年前に誕生した。仮に宇宙が“瞬きをする”として、その瞬きの時間もやはり宇宙の人生(?)の億分のであるとする。そうすると宇宙が“瞬く”時間は 年であり、長寿の人の寿命とほぼ同じ長さになる。つまり、宇宙が一回“瞬く”間に人の一生が始まり終わる。言いかえると、人にとって長い一生でも、それは宇宙にとっては“またたく間”なのである。このように、何が短く(小さく)何が長い(大きい)かは、何を基準に考えるかによってとても違うことがわかるであろう。

まず適当な長さの辺を持つ立方体を想像する。立方体の頂点のどれか一つを三次元座標系の原点と考える。そして、その頂点から発する三つの辺を直交座標系の軸、軸、軸とする。どの辺をどの軸に割り当てるかは、第六章で外積を説明するときに与えた次の「右手の規則」にしたがう。- 【右手の規則】

-

“右手”の薬指と小指を握ったまま、親指、人差し指、中指の三本の指を互いに直角となるように開く(厳密に直角でなくてもよいが、直角であると想像する)。このとき三本の指が交差する指の付け根を座標系原点とした立方体の頂点であると考え、三本の指をその頂点から発する立方体の三辺であると考える。このとき親指、人差し指、中指に対応する立方体の辺をその順に軸、軸、軸とし、各指が向く方向を対応する軸の正方向とする。

空間座標を使った例として、空間に与えられた面上で行なう面積分の比較的簡単な例題を以下に与える。

- 【例題】 <7-81>の関係を満足するを三次元直交座標系内にある点の座標とすれば、それは脚注[1]で説明するように、一つの平面上にある。その面は原点から軸上に長さ

の点、原点から軸上に長さの点、原点から軸上に長さの点をつないだ三角形を含む平面である。この三角形の面は座標系の原点を直角の頂点とする直角三角錐の底面(三角形)でもある[2]。この面をとする。面に垂直で三角錘の外側に向いた単位ベクトル(の外向き単位法線ベクトルという)を

とするとき、

にそれを囲む小さな面積をかけた量を

面上で足し上げた(積分した)

<7-82>

を求めよ。ここではその内部でが変わらないとみなせる程度の大きさであり、軸、軸、軸に沿った単位ベクトルが 、、であるとき<7-83>である。

- 【解】 の表す面が

軸、軸、

軸と交わり原点を直角の頂点とする直角三角錐の底面(三角形)を形成することは脚注[2]でくわしく説明されている。面が各軸と交わる点の座標は次のようにして求められる。たとえばでとすればとなるが、この点は

軸上にあり、同時に上にもあるから、したがって点は面が

軸と交わる点の座標を与える。同様に、

として面

が軸と交わる点の座標、として面が軸と交わる点の座標を求めると、、

となり、の

点を結ぶと三角形ができる。

次に、この三角形の面に垂直でから外向き単位法線ベクトル を求める。そのために次のベクトル積(外積)の性質を利用する:- 【ベクトル積(外積)】 二つのベクトルと の外積 はベクトルであり、その方向は「右手の規則」にしたがう。すなわち、直角に開いた右手の親指と人差し指を とに対応させるとき、の方向は中指が向く方向である。

はから離れた軸上にある点であるから、から に向かうベクトルは軸上の単位ベクトルに他ならない。同様にはから離れた軸上にある点であるから、から に向かうベクトルは軸上の単位ベクトルそのものである。そこでからに向かうベクトル(辺に沿ったベクトル)を とすると、 であるから、となる。

同様にからに向かうベクトルはである。したがってから に向かうベクトルをとするとであるから、 である。

以上からと をまとめて与えると

<7-84>

となる。

との外積は考えている面に垂直なベクトルと同じ方向を向くベクトルを与える。それがと違うのは、の長さ(大きさ)は一般に でないことである。それと同じ向きを持ち長さが のベクトル(単位ベクトル)を望むなら、そのベクトルに適当な数をかけて長さをとすればよい。このベクトルの長さを とする手続きをベクトルの「規格化」という。

規格化を実行して三角形面に垂直な単位ベクトルを作ろう。 に対する積の規則(3.3.2)式を使い、外積で掛け算の順番を変えるとその符号が変わることに注意しながらを注意深く計算すると、

<7-85>

となる。このベクトルの大きさは<7-86>であるから、 をで割ってその大きさをにすると(規格化を実行すると)望んでいるが得られる。すなわち、考えている面に垂直な単位法線ベクトルは<7-87> (7.3.2)

である。

これでは求められたが、点 と点を結ぶ辺を表すベクトルと の外積を計算して、それを規格化しても同じ を得ることができる。上のやり方のまねをして、このことを各自で確かめてもらいたい。

【が表す面の単位法線ベクトル】 が空間に作る面上にある点 における単位法線ベクトルは

<7-88> (7.3.3)

である。右辺の分子が面上の点における面に垂直なベクトルであり、それを大きさで割り規格化することによって単位法線ベクトルを作っている。 が変数を一次で含めば面は平面であり、法線ベクトルは面上のどこにあっても同じ方向を向くが、が二次以上の変数を含む時は曲面となり、考えている点が面上のどこにあるかによって法線ベクトルは一般に異なる方向を向く。今後は証明なしに(7.3.3)式を公式として用いることにする。

試しに、上の例題で要求された単位法線ベクトルをこの公式を使って求めてみよう。面の方程式は <7-89>であったから、その勾配(ナブラ)は

<7-90>

であり、面は平面であるから、確かに平面を表す方程式の勾配は面上のどこでも同じ方向を向いたベクトルを発生する。このベクトルの大きさは <7-91>であり、それを使ってベクトルを規格化し、(7.3.3)式にしたがってを求めれば(7.3.2)式と同じ結果が得られる。

さて本題にもどり、次の段階に進む。次は問題で与えられた関数<7-92>と との内積を作ることである。これは簡単に実行できる。直交する単位ベクトルの内積はであるから、 をていねいに計算すると

<7-93>

が得られる。

要求された積分は、これを面上で積分すると得られる。 面上では変数 の間に関係 <7-94>が成り立っているので、のどれか二つの変数を与えれば他の一つが定まる。言い換えると独立な変数は二つなので、今それをと に選ぶことにする。そうすると、とを与えれば <7-95>によってが定まるから、 面上にあるの中のをで置き換えると、<7-96>と定数になる。したがって、求める積分はこの定数に面 (三角形)の面積を単にかけるだけでよい。

そこでの面積を計算する。一般に、座標が との二点を結ぶ線分の長さは<7-97>で与えられるから、の頂点の座標、、から各辺の長さを計算すると、、、 を得る。したがっては二辺(と )の長さが で底辺の長さがの二等辺三角形であるから、その面積を計算してを得る。よって求める積分は にこの面積をかければよいから、

<7-98>

となる。

【線積分と面積分とストークスの定理】

「物理学」で出てくる物理量の多くは空間の一点の座標を与えることによって値が決まる関数であり、そのような関数に対して、ある長さを持つ線上で行われる「線積分」、境界線で囲まれた面内で行われる「面積分」、境界面で囲まれた体積内で行われる「体積分」が時に応じて必要になる。前節では関数値を「ある曲線に沿って行われる線積分」、「ある面内で行われる面積分」と二つの型の積分を学んだ。この節と次節では線積分と面積分の間に成り立つ「ストークスの定理」と、面積分と体積分の間に成り立つ「ガウスの定理」を学ぶが、いずれも物理学では非常に重要な定理である。

最初に「線積分」と「面積分」を関係づける「ストークスの定理」について学ぶ。「ストークスの定理」は物理学で「エネルギーの保存則」を理解する時に必要になる。

「ストークスの定理」は、ベクトル関数に対し「閉じた経路(たとえば円のように経路の始点と終点が同じ経路)」上で行われる線積分を、 を境界とした面上で行われる面積分に関係づける定理である。 が境界でありさえすれば、それが囲む面がどのような形をしていても面積分の値は同じになる。

「ストークスの定理」の具体的な表現は<7-99> (7.3.4)

である。ここでは空間内にある一つの閉じた経路を表し、右辺の は の意味、すなわちベクトルの点 における面に垂直な方向の成分である。また であり、左辺のは 上に作った小線分を表すベクトルで、方向は積分が進む方向(その点における曲線の接線方向)に一致し、その長さの間にはの方向も大きさも変わらないと見なせる程度の大きさを持つ。また右辺のはを境界とする面上の面積分を表し、が境界である限り、それが平らな面であっても、盛り上がっていても、くぼんでいても、凹凸があっても構わない。はその面上に取った 小面積で、そのなかではの向きも大きさも変わらないと考えてもよい程度の大きさを持つ。さらには上の点 における面に垂直な単位法線ベクトルである。 の方向は線積分がを回る向きに対する「右巻き規則」 にしたがうとする。つまり、右手の親指を立て、それを除く本の指を の回る向きに巻いた時、親指の向く方向が の方向である。

「ストークスの定理」の厳密な証明は数学の授業に任せることにして、ここではそれが物理に使われた時に導き出される重要な結論を与えることにしよう。

「ストークスの定理」を証明する過程で、考えているが面上のどこにあっても、それに妙なことが起きさえしなければ(数学的にはもう少し厳密な言い方がある) から経路を経て に至る線積分を<7-100>とすれば、 の値は始点と終点 を与えるだけで決まり、途中の道筋を変えても積分値は変わらないことが示される。すなわち、からに至る二つの異なる道筋をと とすると、それぞれの道筋をたどって に至る二つの積分は等しく<7-101>